こんにちは! まひろでーす!

2022年 1月2日からフルハーネスの着用義務化されて、早くも1ヵ月経ちましたね。

私も先日、ギリギリで特別教育を受けてきました。

講義の中で「落下距離」について出てきますよね。

聞き慣れない用語や計算式もあって、なんだか難しく感じませんか!?

お客様からも、よく質問をいただきます。

万一の墜落の際に落下距離がわかってないと、大事故につながることもあります。

今回は、落下距離の計算方法や、落下距離を短くするポイントをわりやすく解説します。

それでは、さっそくご紹介していきます!

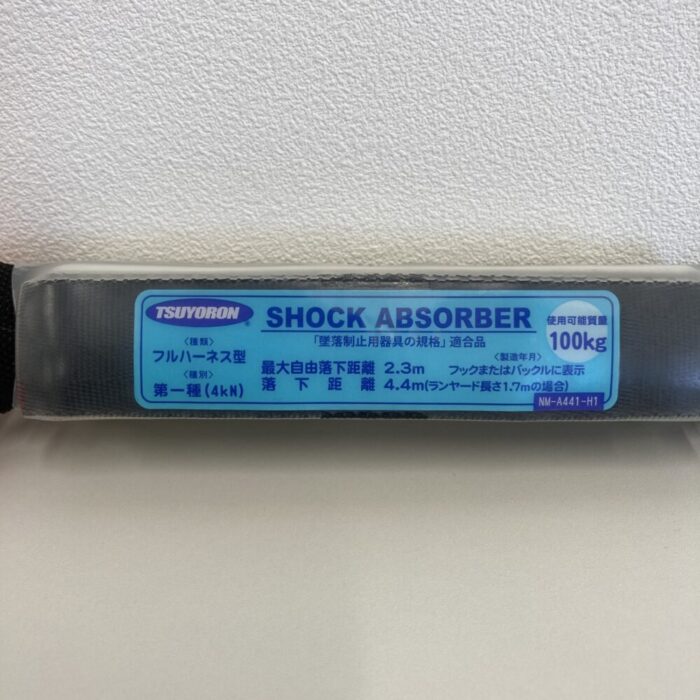

「落下距離」はショックアブソーバで確認

はじめに、計算をせずに簡単に確認する方法があります。

それは、ショックアブソーバに記載されている「落下距離」をチェックすることです。

このショックアブソーバには「4.4m」と記載されています。

つまり万一の墜落の際には、作業床から最大で4.4m落下する可能性があるということです。

作業床の高さが4.4m以上であれば、問題なく使用できますが、4.4m未満の場合は、落下距離を短くする対策が必要です。

「地面から作業床の高さ> 落下距離」の状態にすることで、地面に衝突する前に墜落を制止できます。

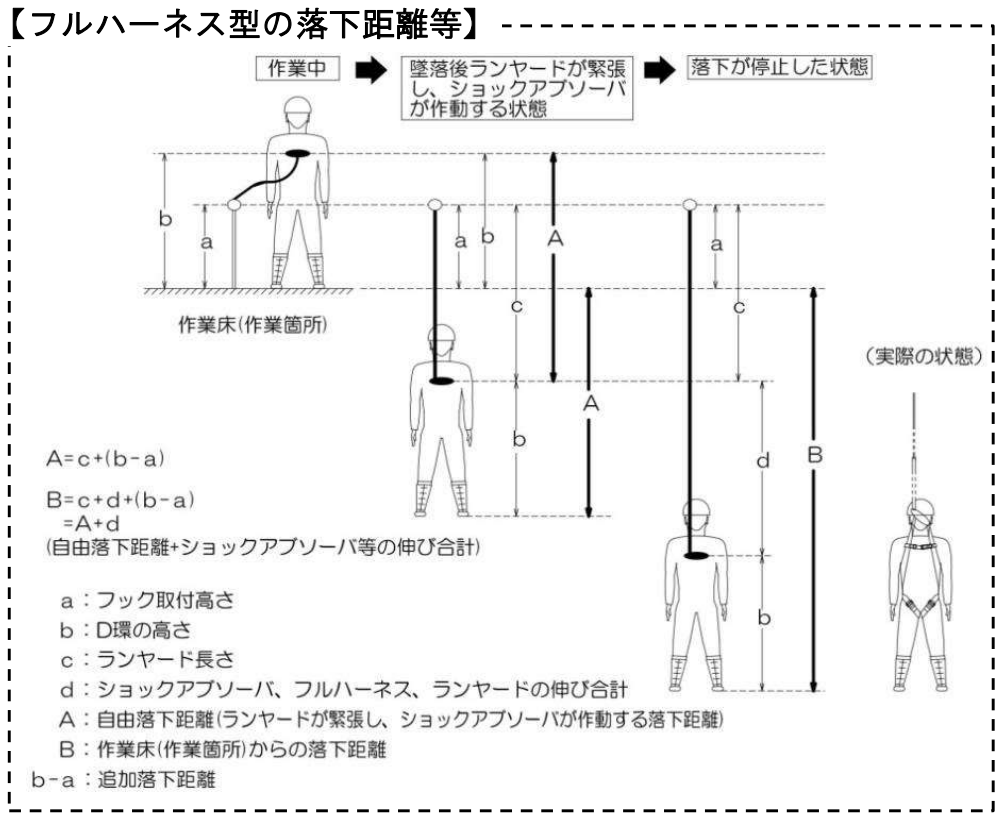

「落下距離」に関する用語解説

まずは、特別教育でも出てくる落下距離に関する用語を解説します。

「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」より抜粋

以下解説します。

・(a)フルハーネスのフック取付高さ:0.85m

・(b)ランヤードとフルハーネスを接続するD環の高さ:1.45m

・(c)ランヤードの長さ:1.7m

・(d=d1+d2 と内訳します)

・(d1)ショックアブソーバ(第一種)の伸びの最大値:1.2m

・(d2)フルハーネス等の伸び:1.0m

(a)から(d2)までの数値は、適当に決められたものではありません。

建設作業などにおけるフルハーネス型の標準的な使用条件や、JIS規格で定められている値です。

a:フック取付高さ

ランヤードの構造物側フックを取り付ける場所です。

建設作業などにおけるフルハーネス型の標準的な使用条件では、JIS規格で、0.85mと決められています。

b:D環の高さ

ランヤードの人体側フックと、フルハーネスを接続する環の高さです。

建設作業などにおけるフルハーネス型の標準的な使用条件では、JIS規格で、1.45mと決められています。

c:ランヤードの長さ

ランヤードの全長です。

ここでは1.70mとします。

d:ショックアブソーバ、フルハーネス、ランヤードの伸び合計

標準的な使用条件において落下試験を行った際、

ショックアブソーバの伸びは、最大で1.2mです。

フルハーネス、ランヤードの伸びの合計は、最大で1.0mです。

A:自由落下距離

自由落下距離について、JISでは次のように定義されています。

「作業者がフルハーネス又は胴ベルトを着用する場合において、フルハーネス又は胴ベルトにランヤードを接続する部分の高さからコネクタの取付設備などの高さを減じたものにランヤードの長さを加えたものをいう。」とあります。

この距離の最大値が、「最大自由落下距離」となります。

要するに――

作業者が墜落してから、ランヤードがピーンと張ってショックアブソーバが作動する瞬間までの距離。

いわゆる“フリーフォール状態”の距離です。

B:作業床からの落下距離

落下距離について、JISでは次のように定義されています。

「作業者の墜落を制止するときに生じるランヤード伸び、フルハーネス又は胴ベルトの伸びなどに自由落下距離を加えたもの。」とあります。

要するに――

標準的な使用条件において、実際に作業者が落下する総距離になります。

「落下距離」の計算方法

それでは実際に落下距離を計算してみましょう。

(フルハーネス型100kg対応 / タイプ1ランヤード長さ1.7mの場合)

計算は、たったの2ステップです!

- 自由落下距離を計算

- 落下距離を計算

自由落下距離を計算

自由落下距離 A =

(c)ランヤードの長さ +【(b)D環の高さ – (a)フルハーネスのフック取付高さ】

計算式:1.7m + (1.45m-0.85m) = 1.7m + 0.6m = 2.3m

落下距離を計算

落下距離B=

(A)自由落下距離 + (d1)ショックアブソーバの伸びの最大値 + (d2)フルハーネスの伸び

計算式:2.3m + 1.2m + 1.0m = 4.5m

建設業「高さが5mを超える場合は、フルハーネス型の使用が推奨される」とされているのは、こういった理由からですね。

製品の「落下距離」を計算してみよう!

毎度おなじみ、藤井電工の製品で確認します。

タイプ1ランヤード(第一種)

- 最大自由落下距離:2.3m

- 落下距離:4.4m(ランヤード長さ1.7m)

計算式(製品の取扱説明書から抜粋)

- 自由落下距離 A =2.3m = 1.7m + (1.45m – 0.85m)

- 落下距離 B =4.4m = 2.3m + (1.1m + 1.0m)

この計算では、(d1) ショックアブソーバの伸びの最大値を1.1mで計算しています。

JIS規格で定められている最大値は1.2mなので、今回確認した藤井電工のショックアブソーバは0.1m分、落下距離が短くなるように、安全に設計されていることがわかります!

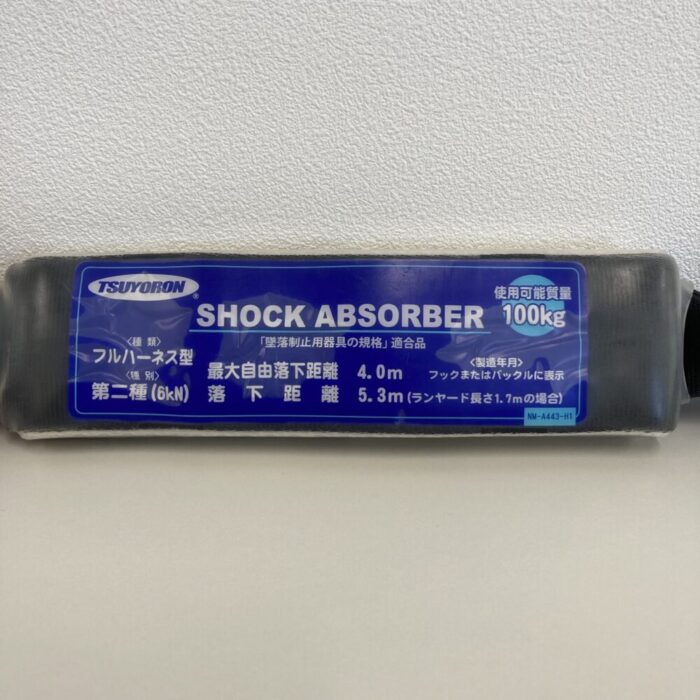

タイプ2ランヤード(第二種)

- 最大自由落下距離:4.0m

- 落下距離:5.3m(ランヤード長さ1.7m)

計算式(製品の取扱説明書から抜粋)

自由落下距離 A =4.0m > 1.7m + (1.45m – 0m)

計算上は3.15mになります。

ショックアブソーバに記載されている最大自由落下距離「4.0m」は、「墜落を制止するときの衝撃荷重を6kN以下に抑えられる 設計である」ことを意味します。

落下距離 B =5.3m ≒ 3.15m + (1.1m + 1.0m)

なお、タイプ2ランヤードは(a)フックの取付位置が足元(0m)でも使用できますが、その分、自由落下距離が長くなり、結果として落下距離も長くなるため、注意が必要です。

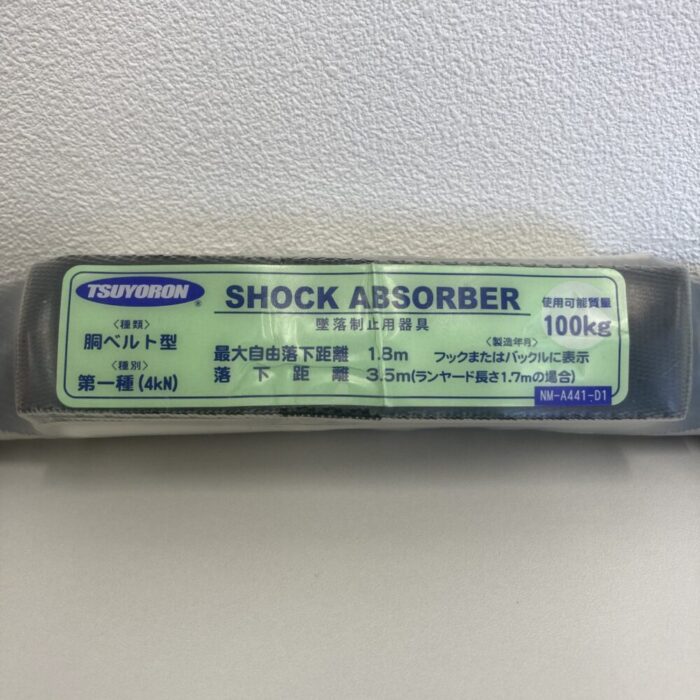

胴ベルト型ランヤード(第一種)

- 最大自由落下距離:1.8m

- 落下距離:3.5m(ランヤード長さ1.7m)

計算式(製品の取扱説明書から抜粋)

- 自由落下距離 A =1.8m = 1.7m + (0.95m – 0.85m)

- 落下距離 B =3.5m = 1.8m + (1.0m + 0.7m)

各項目の値は以下の通りです:

- (b)ランヤードとフルハーネスを接続する環の高さ:0.95m

- (d1) ショックアブソーバ(第一種)の伸びの最大値:1.0m

- (d2) 胴ベルト等の伸び:0.7m

これらの数値からもわかるように、胴ベルト型はフルハーネス型に比べて落下距離を短く抑えることができます。

「落下距離」を短くする2つの方法!

重要なのは、万一の墜落時に「落下距離をできるだけ短くする」ことです。

そのためにも、落下距離の計算方法を知っておくと、具体的な対策が見えてきますよね。

例えば、こんな対策が考えられます。

- (a) フルハーネスのフック取り付け高さ:0.85mより高い場所に掛ける

- (c) ランヤードの長さ:1.7mより短くして使用する

フックを0.85mより高い構造物に掛ける

(a) フルハーネスフックの取付高さ:

0.85mよりできるだけ高い構造物に掛ける。

例えば、D環の高さと同じ場所(1.45m)にフックを掛けると、それだけで落下距離が0.6m短くすることができます。

ランヤードを1.7mより短くして使用する

(c) ランヤードの長さ:

1.7mより短くして使用する。

常時巻取タイプのランヤードを使用する

常時巻取タイプのランヤードを使用すると、作業中はランヤードの長さが常に最短距離に保たれます。

それにより、ランヤードの長さを1.7mより短くできるのがポイントです。

藤井電工 常時巻取タイプ、おすすめランヤードはこちら!

EZリトラについて、詳しくはこちらの記事をどうぞ!

【藤井電工 新製品 EZ RITRA】フルハーネス・胴ベルト型 兼用ランヤード「イージーリトラ」もうこれ1本で全て解決!!

【藤井電工 新製品 EZ RITRA】フルハーネス・胴ベルト型 兼用ランヤード「イージーリトラ」もうこれ1本で全て解決!!

ランヤードを回し掛けして使用する

1.7mのランヤードを電柱に回し掛けすることで、長さは0.9m短くすることができます。

ランヤードの回し掛けについては、下記で詳しく紹介しています。

労務局に確認!2m以上の柱上作業で、フルハーネス型が推奨されている訳。墜落制止用器具の「標準的な使用条件」とは違うからです。

労務局に確認!2m以上の柱上作業で、フルハーネス型が推奨されている訳。墜落制止用器具の「標準的な使用条件」とは違うからです。

落下距離が短くなるように、これらの数値を意識して作業を行うことが大切です。

作業環境に適した墜落制止用器具を選び、「地面から作業床の高さ> 落下距離」の状態をしっかり確保して、安全に作業してくださいね!

ご不明な点があれば、お問い合せからお気軽にご連絡ください。

また、墜落制止用器具についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事もチェックしてみてください!

最後までご覧いただき、ありがとうございました!