こんにちは! まひろでーす!

先日「お問い合わせ」から質問を頂きました。

「作業床の高さ2mで、標準的な使用条件で使える墜落制止用器具はあるの?」という内容です。

製品を調べてみると、勉強になったので、今回共有したいと思います。

日々是勉強です。

質問:「2mの高さで使える、墜落制止用器具ってあるの?」

「作業床の高さ2mで、標準的な使用条件下で使える墜落制止用器具はあるのか?」

そんなご質問を頂きました。

製品を調べる前に、標準的な使用条件をおさらい。

「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」より抜粋

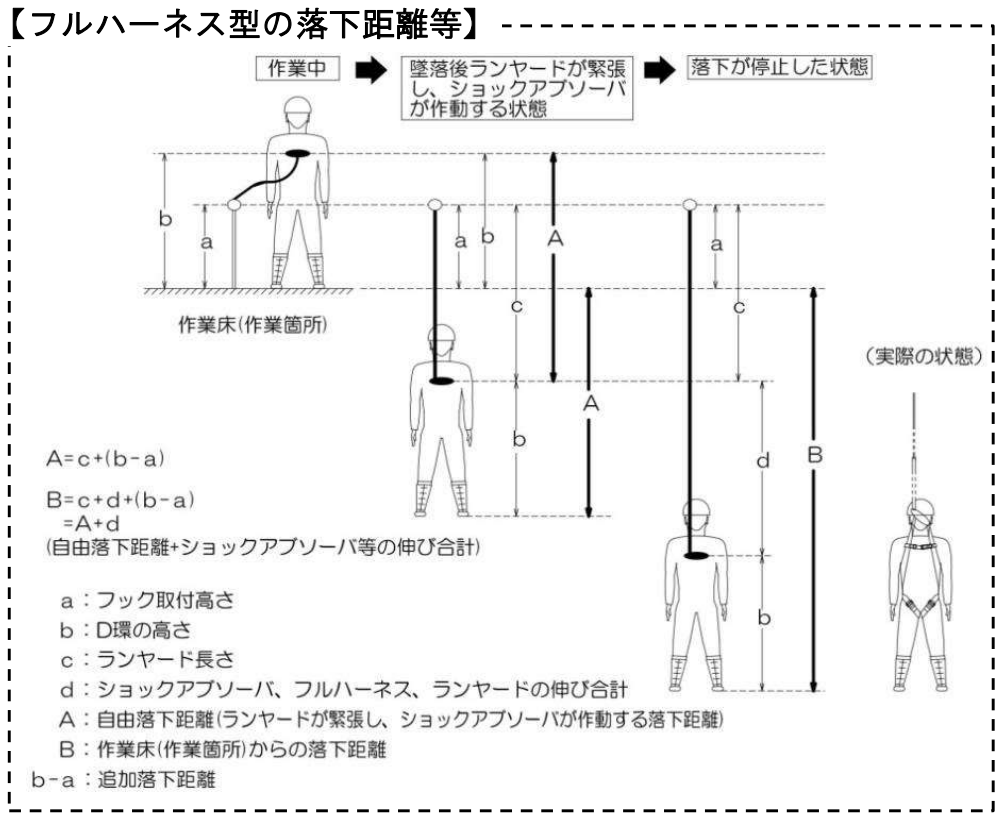

標準的な使用条件下での、フルハーネス型の落下距離

以下解説します。

フルハーネス型100kg対応・タイプ1ランヤードの場合

・(a)フルハーネスのフックを取り付ける高さ:0.85m

・(b)ランヤードとフルハーネスを接続する環の高さ:1.45m

・(c)ランヤードの長さ:1.7m

・(d=d1+d2 と内訳します)

・(d1)ショックアブソーバ(第一種)の伸びの最大値:1.2m

・(d2)フルハーネス等の伸び:1.0m

自由落下距離:2.3m

落下距離 :4.5m

フルハーネス型だと、2.0m未満に抑えるのはなかなか厳しそうです……。

続いて、胴ベルト型を確認してみましょう。

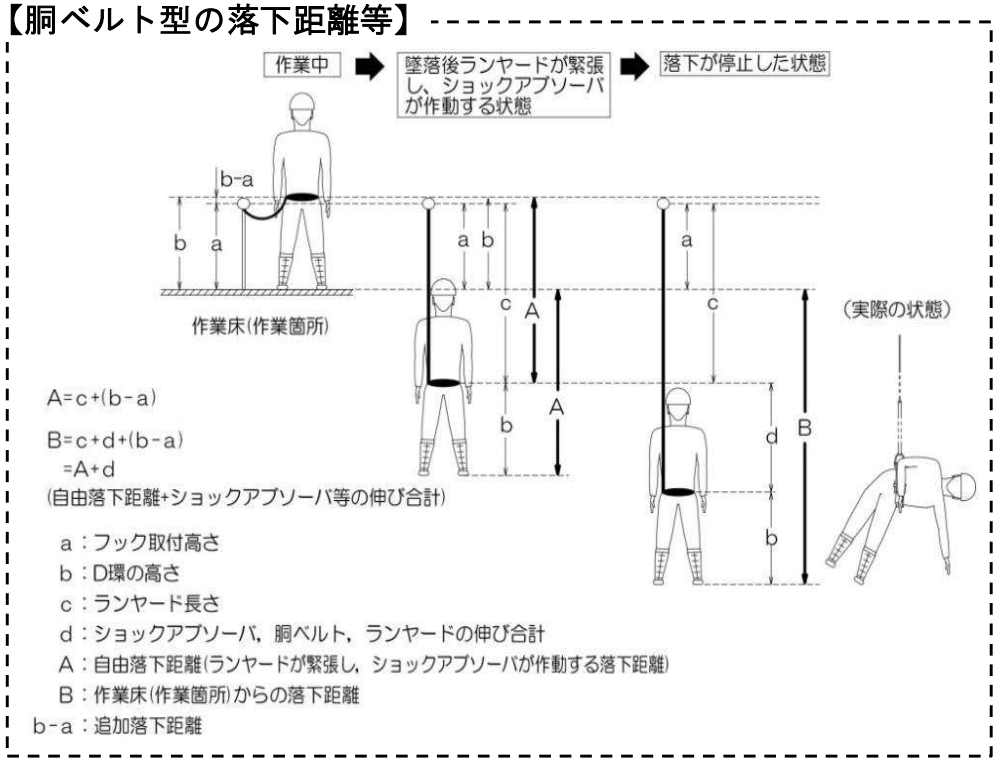

標準的な使用条件下での、胴ベルト型の落下距離

胴ベルト型100kg対応・タイプ1ランヤードの場合

・(a)胴ベルトのフックを取り付ける高さ:0.85m

・(b)ランヤードと胴ベルトを接続する環の高さ:0.95m

・(c)ランヤードの長さ:1.7m

・(d=d1+d2 と内訳します)

・(d1)ショックアブソーバ(第一種)の伸びの最大値:0.8m

・(d2)胴ベルト等の伸び:0.7m

自由落下距離:1.8m

落下距離 :3.3m

んー、まだ落下距離が長いですね。

製品のみで落下距離を2m未満に抑える製品は、果たしてあるのでしょうか!?

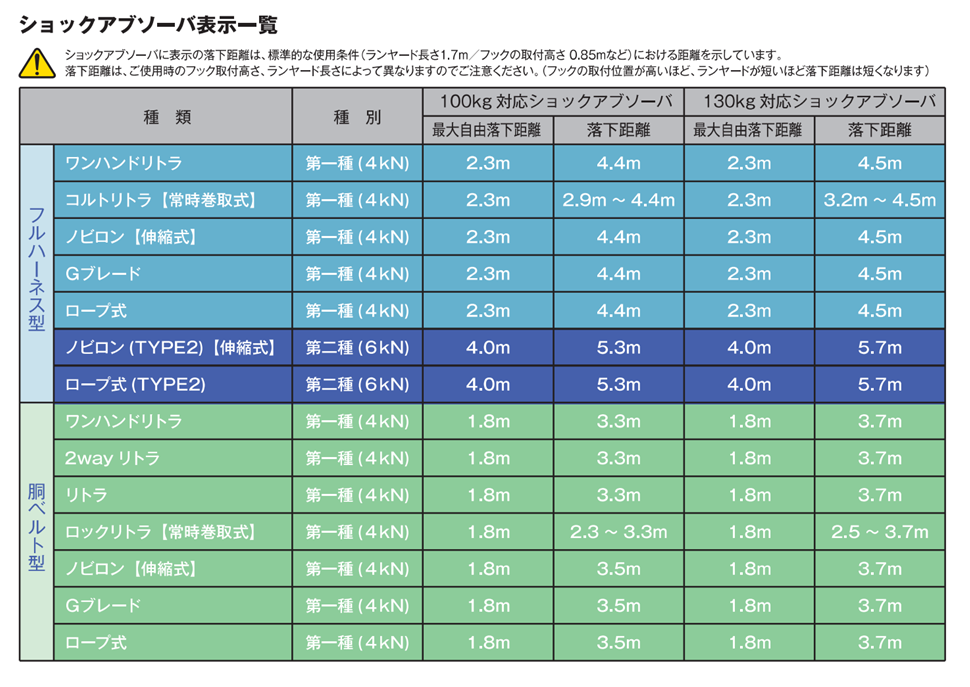

【確認】藤井電工製 墜落制止用器具の「落下距離」

毎度おなじみの “藤井電工” 製品を調べてみました。

藤井電工カタログから抜粋

落下距離の項目を上から下にご覧ください。

胴ベルト型のロックリトラ【常時巻取式】でも、落下距離2.3mが最短ですね。

日本の国内市場で6割越えと、圧倒的なシェア率を占めている藤井電工さんで無いならもう無いでしょう!

と、思いつつも他メーカーも調べてみました。

【発見!】サンコーの墜落制止用器具 「リコロ-N」

TITANのブランドで墜落制止用器具を展開している、サンコーさんの製品です。

発見しました!

おそらく、この製品くらいなんじゃないでしょうか !?

SANKO カタログ(サンコーさんのカタログより抜粋)

ショックアブソーバの代わりに緩衝リングというものが備わっています。

また、ストラップの長さが1,150mmと短尺仕様になっていますね。

- メリット :落下距離を1.9mに抑えられる。

- デメリット:ストラップが短い為、移動範囲が限られる。

フックを掛けた位置から、1mちょっとしか動けません。

標準的な使用条件は変えないとして、製品部分で落下距離を短くするには…。

- ランヤードの長さを短くする。

- ショックアブソーバの伸びを抑える。

- 胴ベルトの伸びを抑える。

このあたりが必須となります。

サンコーさんの製品は、ランヤードの長さ1,150mmの短尺ストラップにして、ショックアブソーバを緩衝リングにすることで、伸びを抑えているようです。

伸びの値は、確認取れませんでしたが、落下距離は以下のようになっており、2.0m未満におさまっていますね。

- 最大自由落下距離:1.3m

- 落下距離 :1.7~1.9m

【まとめ】落下距離を 2.0m未満に抑えるのはリコロ-Nシリーズ

製品だけで落下距離を2.0m未満に抑える機種の紹介でした!

大事なことは……

作業環境にあった、墜落制止用器具を選定すること。

フックの取付位置を、できる限り高い位置にすること。

ランヤードを回し掛けしたり、巻取タイプを採用し、できる限り短く使用すること。

などの対策をして、

「地面との距離 > 落下距離」の状態で作業することが重要です。

ご購入は…

ECサイトはこちらからどうぞ。

もしくは、普段お付き合いのある電材商社さんにお問い合わせしてみてください。

もし不明な点があればお問い合せからDMください。

墜落制止用器具についてもっと知りたい方、ご興味あれば下記の記事もぜひ!

最後までご覧いただき、ありがとうございました!