おはようございます!

電材サラリーマン、まひろです。

今回は、現場での安全を守る必須アイテム――「墜落制止用器具」についてまとめました。

基本的な用語の解説から、よくある質問への回答まで、初めての方にもわかりやすく網羅しています。

さらに!!

電材サラリーマンならではの視点で、電力仕様の墜落制止用器具にもフォーカス。実はカタログに載っていない製品もあるんです……

現場で「なるほど!」と思える情報、ぜひチェックしてみてください。

2022年1月2日から「安全帯」が「墜落制止用器具」に変わります!

厚生労働省は、高所作業で使用される「安全帯」について、法改正を行いました。

これにより、名称は「墜落制止用器具」へと変更され、あわせて重要な改正ポイントが3つあります!

改正点 ①:「墜落制止用器具」として認められるのは、この“2つ”!

「墜落制止用器具」として認められるものは、以下の2種類のみです。

- フルハーネス型(1本つり)

- 胴ベルト型(1本つり)

※ 従来の安全帯に含まれていた、柱上安全帯(U字つり胴ベルト)はワークポジショニング用器具となるので、墜落制止用器具としては認められません。

「フルハーネス型」(1本つり)

「胴ベルト型」(1本つり)

改正点 ②:「墜落制止用器具」は「フルハーネス型」の使用が原則!

「墜落制止用器具」は、原則として「フルハーネス型」の使用が原則となります。

例外:作業床の高さが6.75m以下は「胴ベルト型」の使用もOK

フルハーネス型を着用していても、万一の墜落時に地面へ到達するおそれがある高さ(6.75m以下)では、「胴ベルト型」の方が適しているケースがあるためです。

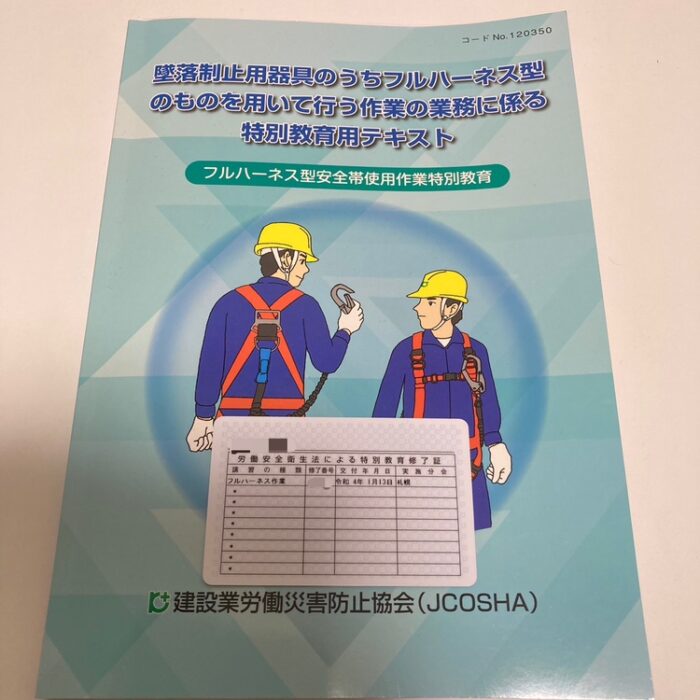

改正点 ③:「安全衛生特別教育」の受講が必要!

「墜落制止用器具 フルハーネス型」を装着する作業者は、特別教育の受講が必要です。

・学科: 4.5時間

・実技 :1.5時間

特別教育用のテキスト

【参 考】改正の背景

「胴ベルト型安全帯」は、墜落時に内臓損傷や胸部の圧迫といった重大な危険性が指摘されています。実際に国内でも、胴ベルト型の使用に起因する災害例が確認されています。

まひろのぶらさがり体験談――

胴ベルト型で墜落した場合、体が“くの字”に折れ曲がった状態でぶら下がることになり、この状態を耐えるのは……正直かなりツライです。

< 胴ベルト型 ぶら下がり体験 >

一方で、国際規格などでは、着用者の身体を肩・腰・腿(もも)など複数箇所で保持する「フルハーネス型」が採用されています。この構造により、墜落時の衝撃が体全体に分散されるため、胴ベルト型のような極端な負荷がかかることはありません。

実際に体験してみると、その違いは歴然!

フルハーネス型のはぶら下がりは、圧倒的にラクでした。

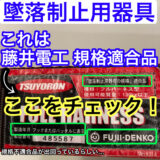

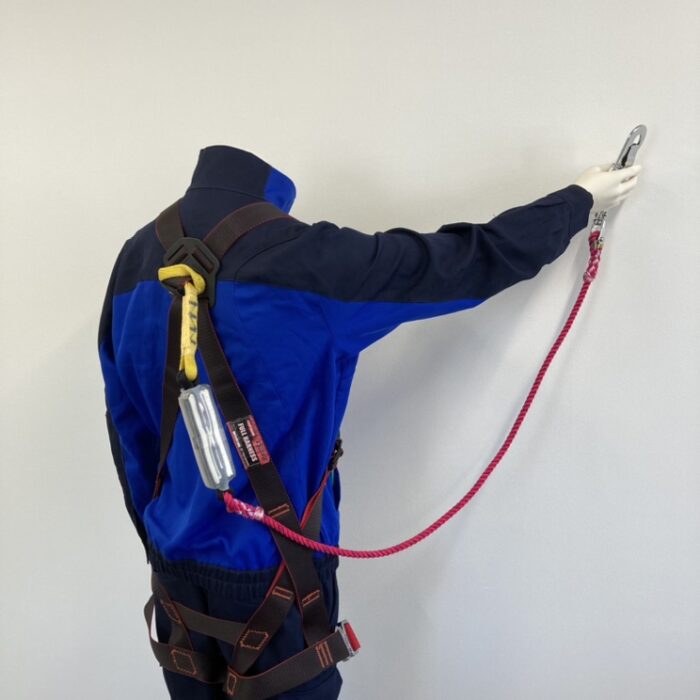

< フルハーネス型 ぶら下がり体験 >

こうした背景を受けて、厚生労働省は従来の「安全帯」という名称を「墜落制止用器具」へと改めました。

あわせて、墜落災害の防止を強化するために「特別教育」も新たに設けられています。

墜落制止用器具 フルハーネス型の “構成部品”に関する用語集

ここでは、「墜落制止用器具 フルハーネス型」を構成する“基本部品”について、ご紹介します。※オプション品は除き、標準装備を中心に解説します。

フルハーネス

フルハーネス型は肩ベルト、腿(もも)ベルト、バックルなどで構成されています。これにより、墜落時に身体へかかる衝撃を、肩、腰、腿といった複数の部位で分散して支えることができます。

フルハーネス用ランヤード

ランヤードは、フック、ロープやストラップ、ショックアブソーバ、巻取器などで構成され、フルハーネスと取付設備(親綱や構造物など)をつなぐ役割を持つ重要なパーツです。

ロープ又はストラップ

ランヤードの部品で、繊維ロープ・ワイヤロープ・織物・鎖などで構成されます。

写真は藤井電工の「ノビロン」という製品です。

このタイプは、“伸縮自在ストラップ”になっています。使わない時は短く縮んでおり、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。

ショックアブソーバ

ショックアブソーバは、ランヤードを構成する部品のひとつで、墜落を制止する際に発生する衝撃を緩和する為の装置です。

墜落制止用器具 胴ベルト型の “構成部品”に関する用語集

ここでは「墜落制止用器具 胴ベルト型」における基本的な“構成部品”をご紹介します。※オプション品は除き、標準装備を中心に解説します。

胴ベルト

身体に着用する帯状のベルトで、先端にはバックルが付いています。

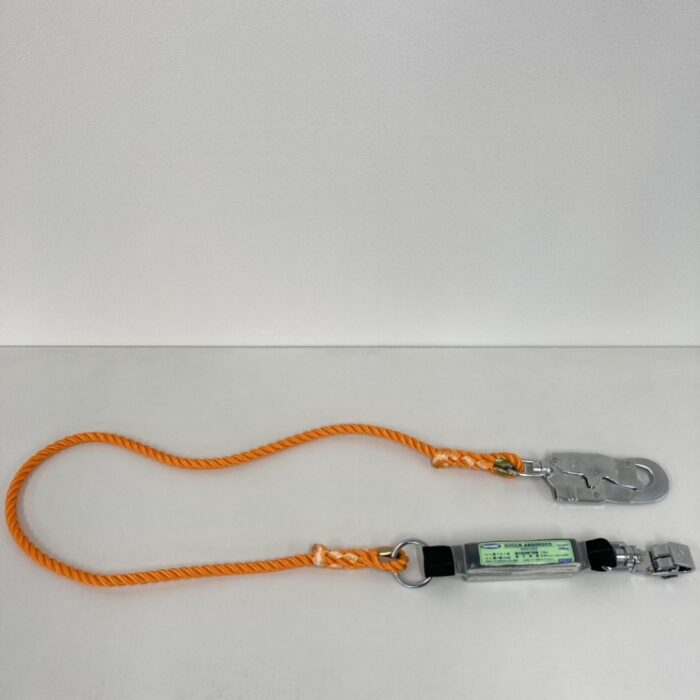

胴ベルト型ランヤード

胴ベルト型ランヤードは、フック、巻取器、ショックアブソーバが付属しています。これは胴ベルトを取付設備(構造物など)に接続するための器具です。

通常、胴ベルト型ランヤードは胴ベルトに通されており、一体型の構造になっています。

巻取器

ランヤードの構成部品のひとつで、ロープやストラップを巻き取る為の器具です。墜落を制止する際に、ランヤードの繰り出しを瞬時に停止するロック機能をもつものを、「ロック装置付き巻取器」と呼びます。

一方、ロック機能をもたないものは「ロック装置なし巻取器」と呼ばれます。

詳しくは、こちらの記事をどうぞ!

墜落制止用器具 “落下距離”に関する用語集

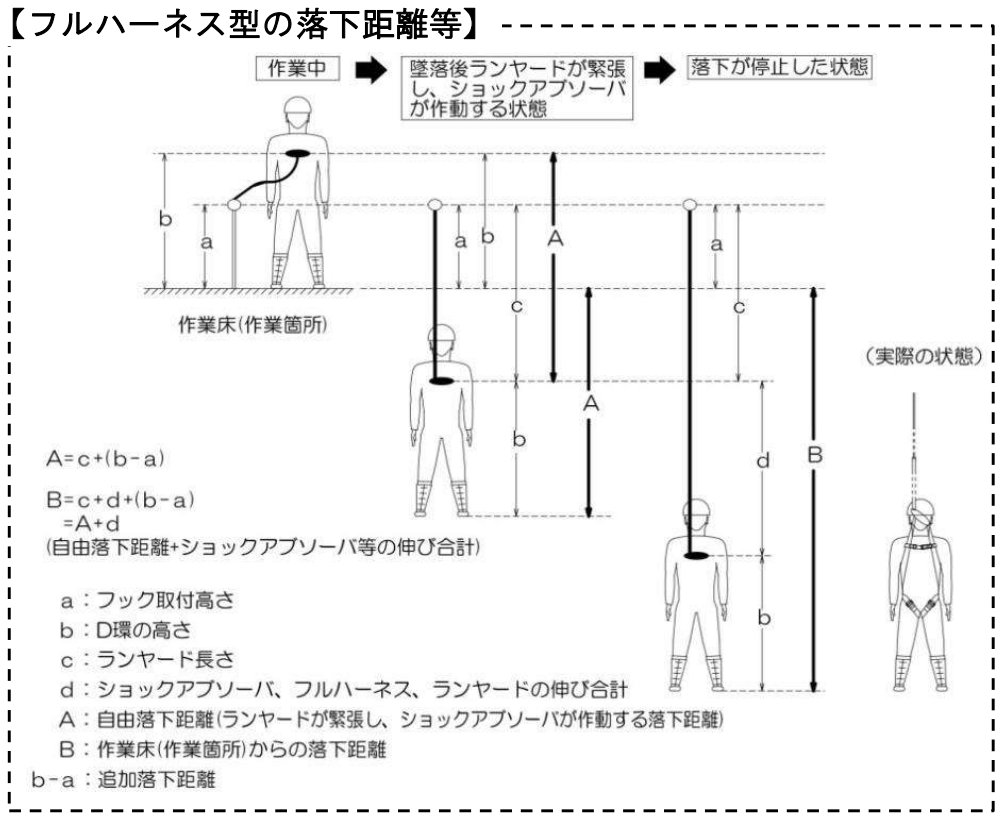

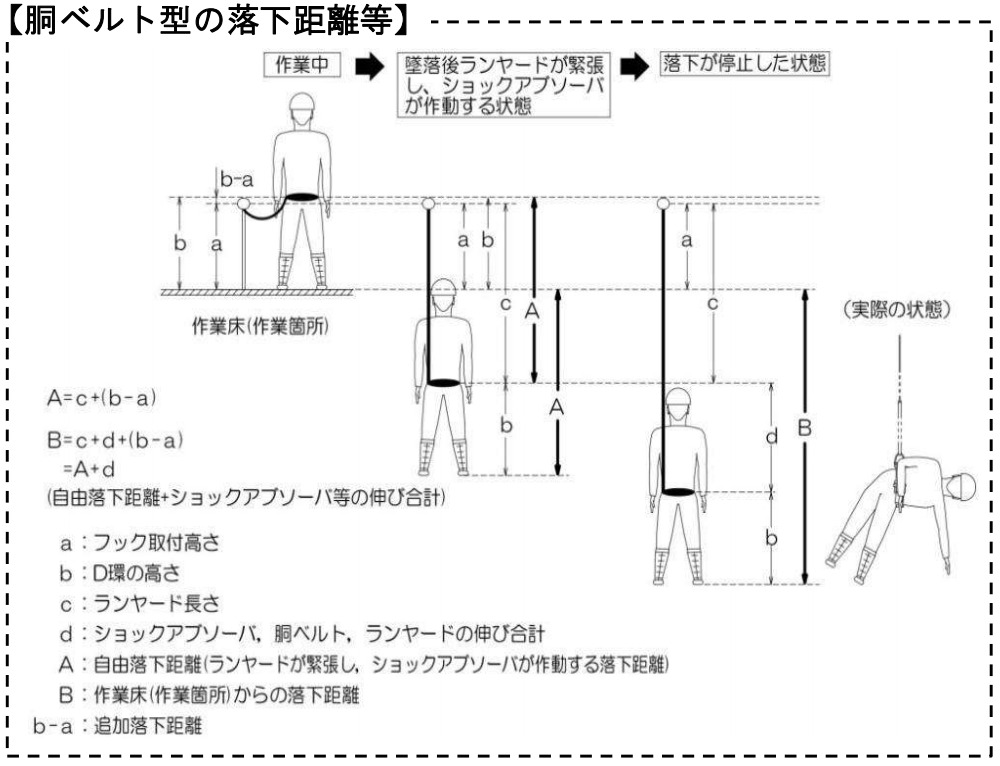

落下距離に関する説明は、下の図解とあわせてご覧ください。(この図は、多くの資料でよく出てきます。)

用語の説明にはJISの定義を参考にしていますが、できるだけわかりやすい表現に言い換えています。

図解【フルハーネス型の落下距離】

図解【胴ベルト型の落下距離】

自由落下距離(図内 A)

フルハーネス型(または胴ベルト型)墜落制止用器具のD環の高さ(図内 b)から、

フック取付高さ(図内 a)を引いて、

ランヤードの長さ(図内 c)を足したもの。

A = c+(b-a)

落下距離(図内 B)

先に説明した自由落下距離(図内 A)に、

墜落を制止する際に生じるショックアブソーバ、フルハーネス(または胴ベルト)、ランヤードの伸び(図内 d)を足したもの。

B = A+d

詳しくは、こちらの記事をどうぞ!

墜落制止用器具【よくある質問集】まとめ!

「新規格」と「旧規格」の見分け方は?

「新規格」と「旧規格」の見分け方については、よくお問い合わせをいただきます。

特に多いのが、従来の安全帯(旧規格)を使っていた方から、胴ベルト型の墜落制止用器具(新規格)との「新・旧」の見分け方を知りたいというご質問です。

一方、フルハーネス型に関する見分け方については、あまり聞かれません。というのも、フルハーネス型は新規格以降に初めて使う、という方が多いからです。

なお、最もわかりやすい見分けポイントは、胴ベルトについているネームタグで確認できます。

- 墜落制止用器具 → 「新規格」

- 安全帯の規格 → 「旧規格」

はっきりと記載がありますので、わかりやすいですね!

詳しくは、こちらの記事をどうぞ!

「第一種」と「第二種」の違いと選び方は?

「第一種」と「第二種」の違いについても、よくお問い合わせをいただきます。

第一種と第二種の見分け方

ショックアブソーバの、<種別>で確認することができます。

第一種(4kN)

第二種(6kN)

第一種と第二種の選び方

ランヤードのフックを掛ける位置によって、「第一種」または「第二種」のどちらを使用するかを選択します。

- 腰より高い位置に掛ける → 第一種

- 足元の位置にも掛ける → 第二種

第二種は、足元などの低い位置にフックを取り付けることができますが、その分、墜落時の落下距離が長くなるというデメリットがあります。

基本的には「第一種」を選び、フックは腰の位置より高い場所に掛けることが推奨される。これにより、墜落時の落下距離をできるだけ短く抑えることができる!

詳しくは、こちらの記事をどうぞ!

2m以上の “柱上作業” で、フルハーネス型を推奨している理由は?

フルハーネス型は、標準的な使用条件で使用すると、落下距離が4.5m になります。

「もし、地上 2mの柱上作業で墜落してしまった場合、地面に届いてしまうのでは……!?」

――そんな疑問を持った方もいるのではないでしょうか?

その答えは、柱上作業ならではの使用条件にあります!

ワークポジショニング作業を伴う柱上作業の場合は、頭上にある構造物にフックを取り付けられるため、「標準的な使用条件」(=落下距離が 4.5m )には該当しません。

このため、柱上作業での落下距離は、標準的な使用条件に比べて短くなります!

つまり、使用条件やフックの取付位置、ランヤードを最短距離で止まる製品にするなど工夫して、常に「地面との距離 > 落下距離」の状態で作業することが重要です!

詳しくは、こちらの記事をどうぞ!

労務局に確認!2m以上の柱上作業で、フルハーネス型が推奨されている訳。墜落制止用器具の「標準的な使用条件」とは違うからです。

労務局に確認!2m以上の柱上作業で、フルハーネス型が推奨されている訳。墜落制止用器具の「標準的な使用条件」とは違うからです。

落下距離 2m未満の製品は?

「高さ 2mの作業箇所で、標準的な使用条件下で使用できる墜落制止用器具ってあるの?」というご質問もいただきます。

この条件で使用するには、落下距離は 2m未満に抑える必要がありますよね。

タイタンの胴ベルト型(新規格)は、ショックアブソーバの代わりに、緩衝リングというものが備わっています。

この製品の落下距離は、なんと 1.9m!

そのため、落下距離を 2m未満に抑えることができますよ!

詳しくは、こちらの記事をどうぞ!

【墜落制止用器具】「落下距離」が最短の製品を探せ! ずばり、2mの高さで使えるのは、サンコーの胴ベルト型「リコロN」です!

【墜落制止用器具】「落下距離」が最短の製品を探せ! ずばり、2mの高さで使えるのは、サンコーの胴ベルト型「リコロN」です!

100kg対応 or 130kg対応の見分け方は?

墜落制止用器具の使用者の体重と、装備品質量の合計を「使用可能質量」といい、「100kg対応」または「130kg対応」のいずれかが記載されています。

藤井電工製品のフルハーネスは全て「130kg対応」です。

ランヤードは、製品によっては「100kg対応」と「130kg対応」のどちらかになります。

なお、「使用可能質量」の表記は、以下の位置に記載されています。

- フルハーネス本体のネームタグ

- ランヤードのショックアブソーバ

「フルハーネス型 墜落制止用器具」電力仕様

電力仕様の墜落制止用器具には、専用仕様のものが3種類あります。

- 配電仕様

- 送電仕様

- 発変電仕様

地域の電力会社ごとに仕様は異なりますが、ここでは“北海道仕様”についてご紹介します。

※ メーカーは全て藤井電工製品です。

【配電仕様】電力10社配電用 共通規格品

ー 特 徴 ー

電力10社配電用 共通規格品として、北は北海道電力から、南は沖縄電力まで、全国10社で共通の仕様が採用されています。

そのため配電作業では、どの地域に応援に行っても、使用するフルハーネスは同じということですね。

ただし、ランヤードについては、ロープの色や先端フックの仕様などに、地域ごとの差があります。

- フルハーネス:ノーリング型

- ランヤード:第一種

詳しくは、こちらの記事をどうぞ!

【送電仕様】キーロック対応型

ー 特 徴 ー

送電仕様のフルハーネスは、オプションを追加することで、キーロック方式の安全ロープに対応させることも可能です。

- フルハーネス:キーロック対応型

- ランヤード:第二種

詳しくは、こちらの記事をどうぞ!

【発変電仕様】柱上作業用フルハーネス(一般品)を採用

ー 特 徴 ー

胸部と背部にD環がある、一般品の柱上作業用のフルハーネスを採用しています。

胸部D環は、昇降用設備の乗降時などに、墜落防止装置と接続できるため、非常に便利です。

また、ランヤードは足元にもフックを掛けられるよう、タイプ2ランヤードを採用しています。

- フルハーネス:柱上作業用

- ランヤード:第二種

「ワークポジショニング用器具」電力仕様

電力仕様のワークポジショニング用器具も、フルハーネス型と同様に、専用仕様のものが3種類あります。

- 配電仕様

- 送電仕様

- 発変電仕様

こちらも、地域ごとに電力会社の仕様が異なりますが、ここでは“北海道仕様”についてご紹介します。

※ メーカーは全て藤井電工製品です。

【配電仕様】

ワークポジショニング用器具 配電仕様

一般品のワークポジショニング用器具と仕様は似ていますが、いくつかの特徴があります。

たとえば、ワークポジショニング用ロープの色は“黄色”。

これは、フルハーネス用ランヤードの色が“ピンク”であることと区別できるよう、意図的に色分けされています。

胴ベルト型ランヤード 配電仕様

配電仕様においては、胴ベルト型ランヤードの仕様品は設定されていません。

そのため、高さ6.75m以下の高所作業では、フルハーネス用ランヤードを柱などに“回し掛け”する、あるいはできるだけ高い位置にフックを取り付けるといった工夫で、落下距離をできるだけ短く抑えるように作業します。

【送電仕様】

ワークポジショニング用器具 送電仕様

胴ベルトは湾曲タイプで、補助ベルトには尻掛けリングが付いており、尻掛けベルトの装着が可能です。

また、ワークポジショニング用ロープの長さが3,000mmと、他の仕様に比べて長めに設定されています。

これは、パンザマストなど直径の大きな塔体にU字掛けをして作業する際、通常よりも長いロープが必要となるためです。

胴ベルト型ランヤード

【発変電仕様】

ワークポジショニング用器具 発変電仕様

発変電仕様は送電仕様と似ている部分が多くありますが、主に以下の2ヵ所が異なります。

- 補助ベルトに、尻掛けベルトが装着できない。

- ワークポジショニング用ロープの長さ:2,100mm

胴ベルト型ランヤード

ロープ部分とショックアブソーバがO(オー)環で接続されています。

ランヤードを回し掛けして使用する際に、対象物にランヤードをグルっと一周させて、フックとO環を接続します。

これにより、ランヤードの長さを短くでき、万一の墜落時の落下距離を抑えることが可能です。

墜落制止用器具の製造メーカー“6社”と特徴

- 藤井電工

- サンコー

- タジマ

- タニザワ

- 基陽

- ポリーマーギヤ

藤井電工

国内シェア6割超を誇るNo.1メーカーです!

電力仕様のフルハーネスも手掛けており、私がご紹介している製品のほとんどは、藤井電工製です。

▶ 「藤井電工」HP

サンコー

TITAN(タイタン)のブランド名で製品展開を行うサンコーは、国内シェア約3割を占めるメーカーです。

現在では一般的となった大口径フックを、国内で初めて開発・製作した実績を持ちます。

藤井電工、サンコーの2社で国内シェアの9割以上を占めており、電力仕様の墜落制止用器具を製造しているのも、この2社のみです。

タジマ

建築用ハンドツールで知られる「TAJIMA」は、2009年から墜落制止用器具分野にも参入しています。

タニザワ

ヘルメットのイメージが強い谷沢製作所ですが、実は国内で最初に安全帯を製造したメーカーです。

基陽

日本初のナイロン製工具袋を開発したメーカーです。伸縮するじゃばら式の安全帯を開発しました。

ポリマーギヤ

巻取式安全帯を国内で初めて開発したメーカーです。

墜落制止用器具の購入方法

墜落制止用器具を購入する方法として挙げられるのは、おおむね以下の3つに分けられます。

- 電材商社から提案してもらう

- ECサイトで自分で選定

- 店舗で選ぶ

電力仕様品は、電材商社がオススメ!

電材商社といっても一次卸や二次卸などさまざまな形態がありますが、代理店レベルの一次卸からの購入をオススメします。

地域ごとに代理店があり、電力仕様は藤井電工かサンコーの2社のみが製造していますので、どちらかの代理店をお探しください。

(地域の代理店を知りたい場合は、お問い合わせよりご連絡ください。)

製品知識があまり無くても、「仕様品希望」と伝えれば、適切な提案を受けられるはずです。

ECサイトは種類が豊富!

種類、価格を比較しながら購入できるのがECサイトの利点です。

ただし、製品知識が無い場合は、自分で仕様品を正しく選ぶのが難しいこともあります。

※ ECサイトは、規格不適合品などが出回っていることもあるため、十分注意が必要です。

詳しくは、こちらの記事をどうぞ!

(製品を選ぶのにお困りの場合は、お問い合わせからご連絡ください。)

メーカーの主力製品はホームセンターで。

ホームセンターなどの店舗では、各メーカーの売れ筋製品が幅広く在庫されています。※ただし、電力仕様の製品を在庫している店舗は、ほとんどありません。

墜落制止用器具の運用方法

墜落制止用器具の “交換目安”

使用頻度や使用環境、保管方法などによって異なりますが、新品への交換の目安は、以下の通りです。

- フルハーネス:使用開始年月から3年

- ランヤード :使用開始年月から2年

墜落制止用器具の “取替基準”

交換の目安は上記の通りですが、

一度でも大きな荷重が加わった製品は、必ず使用を中止し、廃棄してください。

また、取替基準の項目に、1項目でも該当する場合は、新品と交換してください。

藤井電工 HPより抜粋

墜落制止用器具に関する質問は、随時募集中!

ご不明な点やご相談等がありましたらお問い合わせからお気軽にご質問ください。内容に応じて、できる限りわかりやすくお答えさせていただきます。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

みなさまの安全で快適な作業の一助となれば幸いです!